小商小贩走南闯北走街串巷,以红糖、草纸等低廉物品,换取居民家中的鸡毛等废品以获取微利,这是流传于江浙一代的鸡毛换糖传奇故事,可谓人尽皆知,但也是他们世代相传的经商传统!同时在经济上起到重大作用,而在它的背后更蕴含了一种实干精神。

在食品圈同样有这么一个人,用鸡毛换糖的精神,将一包一块钱的榨菜换成了价值180亿的帝国企业,他就是榨菜的国王——周斌全。

这位来自重庆的小伙子却深谙其道,坚持做榨菜17年,将一个亏损到倒闭边缘的手工作坊式企业,打造成了一个市值180亿的“榨菜帝国”。

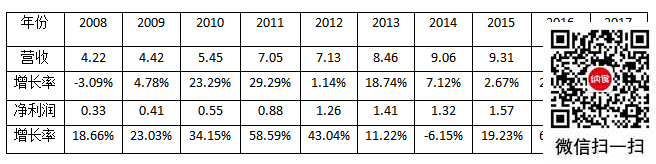

先来看看涪陵榨菜近10年财报:

公司2017年实现营业收入15.2亿元,同比增长35.64%;归属于上市公司股东的净利润4.14亿元,同比增长61%。通过10年的财报发现,在周斌全的领导下,其公司营收一直保持上升态势,对于2017年增长涪陵榨菜表示,在较为激烈的市场竞争环境和成本上涨的压力下,公司通过围绕聚焦主力大单品,落实多目标平衡发展,提升管理水平等带动销售规模和利润的同步增长。

每包净利润大概是3.5分钱。就是靠这3.5分,涪陵(乌江)榨菜实现年利润4.14亿元,卖出了一个“涪陵榨菜”品牌,并上了市。周斌全是如何做到的?

2000年的时候,周斌全已经37岁了,由于集团改制,他被调任涪陵榨菜。可在此之前,他也挑过大梁,任职过涪陵建筑陶瓷集团董事兼副总经理。

刚调任过来,周斌全就懵逼了,涪陵榨菜不仅生产落后,还是个“烂摊子”:年产能只有1万吨,全部是手工作坊式生产。再加上假冒伪劣产品和各种杂牌榨菜的冲击,涪陵榨菜年亏损500多万,大过年的连工资都发不出来!于是,他下决心要彻底改变企业现状。

1.放大优势,提升知名度

起初,“乌江榨菜”远不如“涪陵榨菜”有名。涪陵是榨菜的原产地,让人感觉历史悠久、正宗。因此,首先得解决乌江与涪陵的关系,抢占“涪陵”这一独有的地源优势。因此在包装上就有了这样一段文字:“乌江榨菜,正宗涪陵榨菜,始于1898年,巴国古都涪陵因乌江(古称涪水)而得名,涪陵榨菜名冠世界三大名腌菜之首,乌江榨菜色如暖玉,其味鲜、香、嫩、脆,更为涪陵榨菜之极品!”通过“乌江——涪陵”视觉捆绑,并通过地缘关系的文字介绍,解决乌江与涪陵过往的松散关系。

2006年,周斌全下决定通过央视来提升涪陵榨菜的全国知名度,两个月1400万央视新闻广告,通过皇帝专业户张铁林的一口“乌江榨菜,我爷爷的爷爷都说好!”而迅速蹿红大江南北!使得产品销售额以每年20%到30%的速度增长。